宅地の石垣·擁壁の崩壊防止業務を開始しました

大雨で石垣·擁壁が崩れています

私たちは生涯を通じて、さまざまな自然の脅威に直面し、被害を受けることも少なくありません。

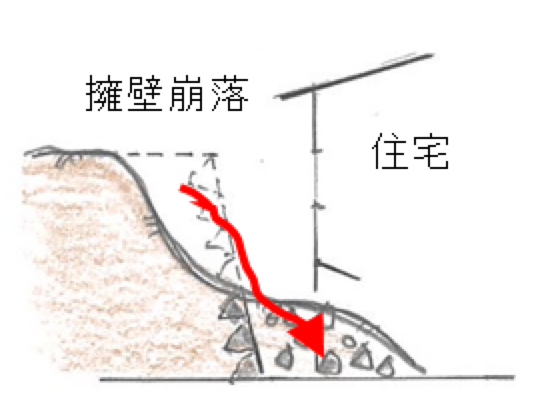

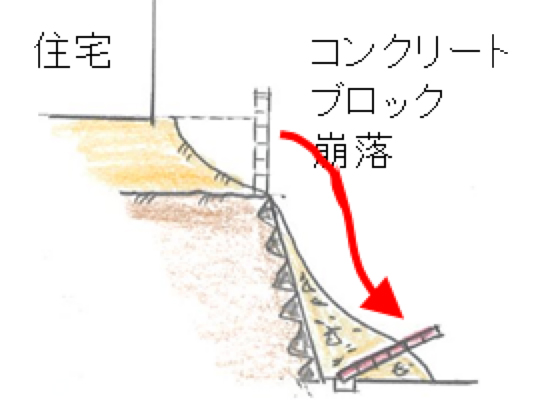

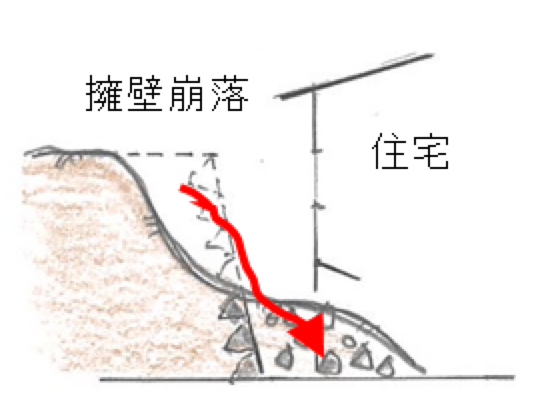

津波、液状化、豪雨による浸水など、地域全体が被災する災害においては、住民全員が被害者となります。一方で、個人の宅地において、豪雨や梅雨時の長雨などが原因で土砂崩れや石垣・擁壁の崩壊が発生した場合には、宅地の所有者が加害者となり、隣接する住宅や道路の所有者が被害者となるケースもあります。

- 隣家宅地へ崩れた場合は庭が埋まり、場合によっては壁を破って室内に土砂が流入することもあります(下図左)

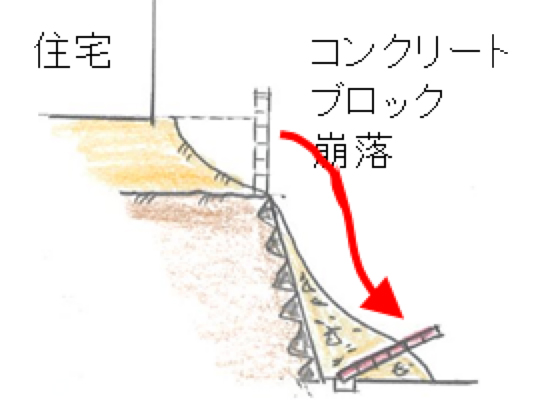

- 道路側へ崩れた場合は、通行人への危害や道路の通行止めが発生しています(下図右)

隣家への土砂の流入

隣家への土砂の流入 道路への土砂の流入

道路への土砂の流入

崩壊が発生した場合、その責任はすべて所有者にあります

道路へ崩れた土砂については行政が撤去することがありますが、隣地へ崩れた土砂は擁壁の所有者(加害者)が撤去し、壊れた構造物の復旧も行わなければなりません。これは非常に大きな負担となります。

まず「既設擁壁の診断」をおすすめします

- ステップ① : 擁壁の健全度·耐力の自己チェック

以下の2つの資料を用いて、所有者自身が擁壁の状態を確認することが可能です。これは健康診断でいう問診に相当するもので、目視による診断を主としています。

- 「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」(国土交通省、令和4年4月策定)

- 「宅地の災害耐力カルテ」(WASC基礎地盤研究所発行)

「宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル」は、国土交通省ホームページ ( https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000069.html)で公開されており、誰でも入手可能です。ただし、その内容は一般の個人が理解するには難しく、自治体の防災担当者を対象としたマニュアルであると考えられます。

一方、「宅地の災害耐力カルテ」は、国交省のマニュアルを参考にしつつ、弊社がこれまで被災地で得た知見や経験を基に、診断内容を独自に追加したものです。

これらの資料によるチェックの結果、「このままで大丈夫」と判断されれば安心です。それ以外の場合は、専門機関による精密診断が必要です。

- ステップ② : 現場調査

安定計算に必要な数値を現地で取得する作業であり、個人で行うのは困難です。

- ステップ③ : 診断

取得した数値に基づき安定計算を実施し、NG箇所を特定します。

- ステップ④ : 改修設計

NG箇所が安全基準を満たすように補強設計を行います。既存擁壁の改修工法は多数ありますが、住宅地では以下のような制約があるため、工法の選定には所有者との十分な協議が必要です。

- 隣地・隣家との距離

- 雨水の排水経路

- 施工機械の進入可否

- 庭の広さ

- 植栽の状況

- 工事費用

- ステップ⑤ : 改修工事

設計に基づいた補強・改修を実施し、安全性を確保します。

既存擁壁に関する業務を開始しました

弊社では、地上高さ3m以下の既存擁壁に関して、以下の2つの業務を開始しました。ただし、大規模な空積み擁壁(石垣)については、専門的知見が不十分なため、対象外としています。

調査·診断·改修設計の受託業務

ご自宅の擁壁が気になる方は、ぜひご相談ください!

経験豊富な技術者が応援します!!

業務の流れ

- 現場確認

- 宅地の災害耐力カルテと照合し、概ねの変状発生状況を推定します。

- 調査·診断計画書の作成

- 対象宅地および隣接地の状況、既存の変状などを総合的に勘案し、調 査・診断の計画書を作成いたします。

- 現場調査

- 以下の項目について現地で詳細調査を実施

- 隣地を含む宅地の測量

- 庭にある植栽や物置等の記録

- 雨水排水経路の確認

- 地盤調査

- 掘削、削孔

- 勾配や断面寸法等の計測

- 不陸やひび割れの有無と計測

- 水抜き孔の有無と位置他

- 報告書作成

- 現地調査の結果に基づき、診断結果をまとめた報告書を作成いたします。

壁体については、現地で取得した数値を基に安定計算を実施いたします。

- 報告書の提出及び説明

- 診断結果についてご説明いたします。

- 改修設計(ご依頼があった場合)

- NG(不適合)箇所について、現地状況に適した改修方法を提案・設計します。

- 改修工事の見積り提示

- 改修設計書に基づいて、協力会社からお見積りを提示いたします。

- 改修工事着工から竣工

- ご発注後、協力会社が施工を実施し、工事完了まで責任を持って対応いたします。

足元の掘削で根入れ確認

足元の掘削で根入れ確認 高さと勾配の計測

高さと勾配の計測 壁体コア削孔

壁体コア削孔 土が詰まった水抜き孔

土が詰まった水抜き孔

既存擁壁の調査、診断勉強会2025

住宅関係の方々へ向けて開催します

近年頻発する豪雨や地震により、既存擁壁の崩壊被害が各地で報告されています。さらに、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の施行以降、新築時における既存擁壁の健全性確認について、行政からの指導や指摘が増加傾向にあると感じています。

こうした状況を受け、特にもたれ擁壁に着目し、その安定性を自分の手で確認できるようになりたいと考え、これまでの実務経験に加え、専門家や現場技術者からの助言、手元の専門書を通じて学んでまいりました。

勉強を進めるうちに、「この知識と方法を弊社だけで抱えるのではなく、多くの方々と共有し、実践していただければ、全国にある既存擁壁の崩壊リスクを大幅に減らすことができる」との思いに至り、今回の勉強会開催を決意いたしました。

【既存擁壁の調査・診断 勉強会2025】開催概要

目的

- 既存擁壁の崩壊リスクを減らす

- 行政からの指導・指摘に適切に対応できる技術力を養う

- 不安を抱える宅地所有者の要望に応えられる診断力を身につける

- 参加者の皆様が「擁壁事故を減らす担い手(=地域の救世主)」となることを願っています

内容

- 既存擁壁の中でも特に多い「もたれ擁壁」に重点を置きます

- 擁壁を「数値で診断・判定・改修設計」する力を実践的に養います

講師

高森 洋(擁壁診断実践者)

私は擁壁の専門家ではありません。専門家の方々から見れば、まだ力不足かもしれません。しかし私が目指すのは、「宅地にある高さ3m程度までの既存擁壁を、正しく診断・改修する力」を地域で実践することです。

身近にある、気になる擁壁の実態を数値で調査、数値で診断。

ここまで分かれば数値で改修設計できます。

- 盛土規制法の確認

- クーロン土圧の概要

- 安定計算の解説とたっぷりの計算演習

- L型擁壁の安定計算

- 試行クサビ法によるもたれ擁壁の安定計算

- 増積み擁壁の安定計算

- 調査、診断方法と改修計画

こんな疑問が数値で解けます

新築予定宅地にある擁壁が大丈夫か?

- 確認申請しようとしたら「現在有る擁壁の安全性を確認した調書の提出を求められた。どのようにして安全性を安全性を確認したら良いのか?

- 縦方向にはっきり見えるひび割れがあるが大丈夫か?

- 水平方向にはっきり見えるひび割れがあるが大丈夫か?

- 勾配が大きい(直角に近い)ように見えるが大丈夫か?

- 少し膨らんでいるように見えるが大丈夫か?

- 擁壁の頂部に土盛りした築山があるが大丈夫か?

- 雑草が水抜き穴を塞いでいるが大丈夫か?

- 雨の翌日、いつも湿っている箇所がある。大丈夫か?

増築したい範囲に擁壁があるが大丈夫か?

- 隣地の擁壁近くに増築したいが、地盤が高いので掘削排土したい。擁壁の足元を掘っても大丈夫か?

- 以前からの擁壁は増積み擁壁だが大丈夫か?

- 空洞ブロック土留めの近くに増築しても大丈夫か?

- 土留めが配筋されているか調べたい。その方法は?

- 壁体表面に見える茶色の筋が気にかかる

開催場所・期間・時間

| 会場 |

最寄り駅 |

開催月日(4回開催) |

埼玉県戸田市

戸田市文化会館 |

埼京線 戸田駅 |

9/11、10/27

11/28、12/17 |

大阪府茨木市

クリエイトセンター |

JR 京都線 茨木駅、阪急京都線 茨木市駅 |

9/19、10/7

11、12 月は後日決定 |

既存擁壁の調査・診断勉強会2025の講座概要

| 開催日(会場) |

講座概要(10:00~16:00) |

2025年

9月11日(戸田)

9月19日(茨木) |

1:基本事項を解説

- 宅地造成規制法と・盛土規制法

- 崖の崩れ:擁壁を必要とする土質別角度

- 土の凝集力、安息角、粘着力c、他

- 水は擁壁の天敵

- 宅地に多い擁壁の特徴

- すでにある目視による危険度判定チェックシート

宅地擁壁の健全度判定・予防保全対策マニュアル、

宅地の災害耐力カルテ、我が家の擁壁チェックシート

|

10月27日(戸田)

10月7日(茨木) |

2:安定計算の理解と演習

2.1自立擁壁の安定確認

- 土圧、クーロン土圧とランキン土圧

- 壁体垂直、地盤水平擁壁の土圧

- 安定計算の解説と演習

2.2 もたれ擁壁の安定確認と演習

|

11月28日(戸田)

茨木会場は8月に決定 |

(1)試行クサビ法によるもたれ擁壁の安定確認と演習

- 壁体傾斜、地盤水平擁壁

- 壁体の厚さが同じ場合の安定計算、演習課題

- 壁体の厚さが異なる場合の安定計算

- 壁体傾斜、地盤が傾斜している擁壁

(2)圧力線方程式での安定確認

- 計算例の解説

- 演習課題

|

12月17日(戸田)

茨木会場は9月に決定 |

3:既存擁壁の調査、診断と改修設計

既存擁壁の調査~診断

- 自立擁壁の場合

- もたれ擁壁の場合

4:基調講演 14:00~15:30

演題 「宅地の健全性と盛土規制法」

講師 二木幹夫氏 (一社)ベターリビング

国交省建築研究所~つくば建築試験研究センター所長、常務理事を経て現在は統括役

盛土宅地に関わる国交省の諸委員会で委員長歴任、宅地盛土地盤の第一人者 |

- 講師

- 髙森 洋(WASC取締役)

住宅地盤愚直55年、されど擁壁は目下、勉強中

- 定員

- 両会場とも定員15名

- 参加費用

- 4 回受講の場合:80,000 円+消費税=88,000円/全講座

講座別受講の場合:23,000円/講座+消費税=25,300円/講座

受講日の前日までにお支払いください

既存擁壁の調査・診断勉強会2025受講申し込み書PDF

受講にあたってのご注意

- 擁壁のイロハについての説明はしません。社会人になりいくらか設計、現場等を経験した方が適

- 単に聴くだけでなく、度々安定計算の演習を行い理解を深めます。計算嫌いの方は不適かも?

- そのために「関数電卓」、「分度器」、「物差し」、「ノート」は必携です。忘れたら無駄な一日になります。

- 毎回、宿題が有ります

- 全4講座受講で申し込まれた方で、途中で欠席する場合、前納した費用は返金しませんが、代理の方の受講は可

隣家への土砂の流入

隣家への土砂の流入 道路への土砂の流入

道路への土砂の流入 足元の掘削で根入れ確認

足元の掘削で根入れ確認 高さと勾配の計測

高さと勾配の計測 壁体コア削孔

壁体コア削孔 土が詰まった水抜き孔

土が詰まった水抜き孔